Kooperationsprojekt mit Jordis Antonia Schlösser ‚Laute Stille‘

|

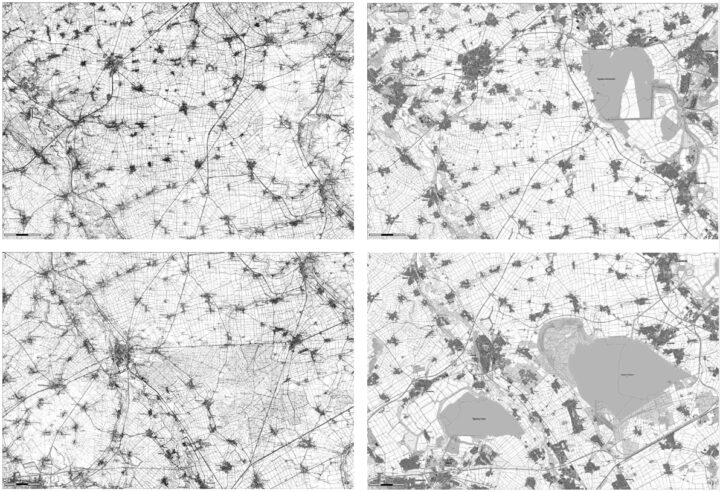

Im Seminar von Betty Fink begleitete die Bildredaktionsklasse 2019/20 der Ostkreuzschule für Fotografie (OKS) in drei Gruppen jeweils eine/-n Fotograf/-in der Agentur Ostkreuz. Laufende und abgeschlossene Projekte wurden vorgestellt, diskutiert und in gemeinsamer Arbeit in eine publizistische Form gebracht. So sind in diesem Rahmen Magazine, Portfolios und Interviews entstanden. Jordis Antonia Schlösser hat im Jahre 2002/2003 im Braunkohle-Tagebau Garzweiler Dörfer dokumentiert, die komplett abgerissen und umgesiedelt wurden. 2019 hat sie für die ‚arte‘ Serie: ‚Deutschland im Jahre 2019‘ erneut dort fotografiert. Das Thema ist heute immer noch aktuell, Garzweiler und der Hambacher Forst sind inzwischen zu Symbolen des Klimawandels und der politischen Lethargie des Kohleausstiegs geworden. Die Gegenüberstellung dieser beiden fotografischen Serien (die früheren Fotos erscheinen in schwarz-weiß, die aktuelleren in Farbe) in einem neuen Edit wurde durch ausgewähltes Kartenmaterial ergänzt, das die radikale Veränderung von Natur-und Kulturlandschaft erzählt.  Nadja Köffler: Was hat dich vor 19 Jahren dazu bewogen, dich dem Braunkohle-Tagebau Garzweiler fotografisch anzunehmen? Jordis Antonia Schlösser: Ich bekam einen Auftrag von der NZZ, der Tageszeitung aus Zürich, eine Reportage über die verschwindenden Dörfer zu fotografieren. Ich kannte die Gegend schon, weil meine Familie aus der Nähe stammt. Schon als Kind war ich immer sehr beeindruckt von den riesigen Kohlekraftwerken mit den rauchenden Schloten, durch die man auf der A4 fast mittendurch gefahren ist. NK: Was wolltest du damals durch deine Bilder zum Ausdruck bringen bzw. welche Themen wolltest du ansprechen? JS: Natürlich fand ich es besonders erschreckend, dass ganze Landschaften mitsamt den Dörfern, Wäldern und Äckern verschwinden können. Dieser Verlust der Heimat und die Entwurzelung für die betroffenen Menschen war für mich zentral. Aber es verschwinden ja nicht nur die Orte der persönlichen Geschichte von einzelnen, sondern historisches Erbe der Allgemeinheit mit Baudenkmälern bis hin zu einer Ritterburg. Daneben hat mich auch die Zerstörung der Natur fassungslos gemacht. Ich war damals im Sommer da, alles strotzte vor Grün, undenkbar, dass sich die ganze Gegend in eine Mondlandschaft verwandeln sollte.  NK: Wie erhieltest du Zugang zu dieser Region, den Menschen und ihren Geschichten? JS: Eine Journalistin, die auch die Reportage für die NZZ geschrieben hat, hatte schon gut recherchiert. Von der Redaktion bekam ich Adressen und Ansprechpartner, mit denen sie gesprochen hatte. Insofern war es für mich relativ einfach, Zugang zu finden. NK: Kannst du dich noch an Szenen oder Ereignisse erinnern, die dir aus dieser Zeit besonders im Gedächtnis geblieben sind? JS: Es gab einige traurige, bizarre und unheimliche Momente, an die ich mich noch gut erinnern kann. Aber es gab auch sehr witzige Situationen. Einmal bin ich an einem warmen Sonntagmorgen ohne konkretes Ziel durch die schon fast verlassenen Dörfer gefahren. Ich kam in ein Dorf, das schon total verwaist war. Das war immer eine etwas unheimliche Stimmung. Doch plötzlich hörte ich Musik hinter der schon verrammelten Dorfkirche. Als ich um die Ecke bog, stand da eine Frau mitten auf der Straße, die da ihre Wäsche bügelte. Ihr Hund lag daneben, das Radio lief. Das war schon sehr bizarr. Aber es überwogen natürlich die traurigen Momente. So sah ich eine Frau in ihrem schon leer geräumten Haus auf einem einzelnen Sessel sitzen, mit Blick auf den schönen Garten, um Abschied zu nehmen.  NK: Fällt es dir in diesen Situationen auch mal schwer, in deiner Rolle als beobachtende Fotojournalistin zubleiben oder würdest du gerne manchmal auch „einschreiten“ und die Kamera beiseitelegen? JS: Nein, denn ich hatte das Gefühl, dass ich gerade dadurch, dass ich die Situation dokumentiere, um sie öffentlich zu machen, mehr bewegen kann als mit einem Demoschild in der Hand. Außerdem fotografiert man ja nicht ständig. Wenn man nicht gerade alleine durch die Gegend läuft, ist man ja in Kontakt mit den Menschen vor Ort. Und ich glaube schon, dass es den Menschen hilft, wenn man ihnen zuhört und Anteil nimmt. NK: Welche persönlichen Kontakte hast du für deine Fotostrecke knüpfen dürfen bzw. müssen und inwiefern haben diese Kontakte und die Gespräche mit den Menschen deine Arbeit beeinflusst? JS: Der wichtigste Teil meiner Arbeit war für mich, mit den Bewohner*innen in Kontakt zu kommen und mich mit ihnen auszutauschen, ihnen zuzuhören und Anteil an ihrem Leben zu nehmen. Manchmal waren das nur kurze Begegnungen, mit einigen stehe ich immer noch in engerem Kontakt. Es ist immer wieder eine beglückende Erfahrung, wenn einen fremde Menschen in ihr Leben lassen, auch wenn es manchmal sehr traurige und schmerzhafte Momente sind. Aber erst durch den Austausch kann man ja begreifen, was es wirklich bedeutet, so eine Erfahrung von Verlust zu machen. Sonst bleibt das ja eine abstrakte Vorstellung.  NK: 17 Jahre später bist du wieder nach Garzweiler zurückgekehrt. Was hat sich aus deiner Sicht am gravierendsten an diesem Ort, den Menschen und deren Lebensweise verändert? JS: Damals hatte ich das Gefühl, dass die Menschen die Zerstörung ihrer Dörfer und der gesamten Gegend eher fatalistisch hinnehmen. Seit Jahrzehnten wurden Menschen dort in der Region umgesiedelt, dafür gab es Arbeit, für die Gemeinden Geld und für Deutschland Strom. Das wurde kaum angezweifelt. Mit den Gefühlen der Trauer und Wut musste jeder für sich klarkommen. Die meisten, so habe ich das wahrgenommen, haben diese Gefühle bei sich gar nicht zugelassen, um es besser ertragen zu können. Fast ein bisschen wie ein kollektives Tabu. Das hat sich jetzt sehr geändert. Man nimmt es nicht einfach hin. Ein großer Teil der Bewohner*innen der Dörfer tauscht sich aus, organisiert sich und leistet gemeinsam Widerstand. Die Menschen fühlen sich nicht mehr komplett ohnmächtig und dem Energiekonzern ausgeliefert.  NK: Wenn man die Fotoserie aus dem Jahr 2002/03 mit deiner aktuellen Serie aus dem Jahr 2019 vergleicht, fällt auf, dass sich nicht nur an dem Ort „Garzweiler”, sondern auch an deinem fotografischen Zugang einiges verändert hat. Warum hast du dich dafür entschieden, in Farbe zu fotografieren? JS: Die Entscheidung in Farbe zu fotografieren fiel eigentlich automatisch. Im Foto-Film für arte sollte es ja eine Trennung der alten und neuen Fotos geben und da liegt es natürlich nahe, das durch die Farbe kenntlich zu machen. Ich habe dieses Mal auch nicht bewusst anders fotografiert. Aber natürlich verändert man sich und die fotografische Handschrift in 17 Jahren.  NK: Neben den Fotografien hast du dieses Mal auch Tonaufnahmen gemacht. Wie würdest du die Geräusche von Garzweiler beschreiben und welche Rollen spielen sie für die Berichterstattung über diesen Ort? JS: Für mich war es eine großartige Erweiterung meiner Ausdrucksmittel. Auf Töne hatte ich bisher nie sonderlich geachtet. Jetzt habe ich plötzlich gemerkt, welche Möglichkeiten in ihnen stecken, dass sie nicht bloß Illustrationen der Fotos sein müssen, sondern Assoziationsräume öffnen können: Die unheimliche Stille mitten am Tag auf dem Marktplatz eines verlassenen Dorfes. Wenn man dann plötzlich Kinderlachen hört oder nur das Muhen einer Kuh, wird die Stille davor und danach noch stärker. Schlimm war der infernalische Lärm beim Abriss der Häuser. Am stärksten blieb er mir in Erinnerung, als ich nach einem Besuch bei der letzten Familie in Immerath abends vor die Tür trat. Die Luft in dem schon fast komplett abgerissenen Dorf war erfüllt von einem durchdringenden hellen Quietschen des nahen Baggers. Der in absehbarer Zeit genau da sein wird, wo ich gerade mit einer Bewohnerin stand. Das hat richtig Angst gemacht.   NK: Welche Rolle muss visueller Journalismus deiner Meinung heutzutage einnehmen und welche Bilder braucht die Berichterstattung zu „Garzweiler”, damit die Auswirkungen der Braunkohleindustrie für Nicht-Betroffene überhaupt begriffen werden können? JS: Es gibt ja wahnsinnig viele Herangehensweisen und auch Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Für mich funktioniert es meistens am besten über die Menschen. Wenn man in Fotos spüren kann, wie es sich dort vor Ort als Betroffener anfühlt. Aber auch die verlassenen, halb zerstörten Häuser erzählen Geschichten von dem Leben, was jetzt nicht mehr da ist. Das Nichts zu begreifen, das nach dem Bagger kommt, ist fast unmöglich. NK: Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für Garzweiler und die Menschen dort wünschen? JS: Für viele kommt der Stopp des Braunkohleabbaus zu spät. Viele sind schon umgesiedelt, die Dörfer leer und fast komplett zerstört. Aber die, die bleiben wollen, sollen es auch dürfen. Ich wünsche mir sehr, dass dieser Irrsinn nicht erst 2038 ein Ende hat.  Ein Teil der Fotos ist im Rahmen der von Paul Ouazan konzipierten Serie „Deutschland im Jahre 2019“ entstanden. Diese Serie steht auf arte zur Verfügung. Jordis Antonia Schlösser ist Fotojournalistin aus Berlin. Sie wurde vielfach national und international publiziert, ausgestellt und ausgezeichnet. Sie ist seit 1997 Mitglied der Fotoagentur Ostkreuz. |