OKS-lab fragt…

|

In der Serie «OKS-lab fragt…» beantworten Dozenten, Fotografen, Macher und Absolventen im Rahmen der Ostkreuzschule für Fotografie Fragen zu ihrer Arbeit, ihrer Beziehung zur Fotografie und Lebensart. Ein Gespräch mit: Svenja Paulsen, freie Kuratorin Svenja Paulsen hat in den vergangenen zwei Jahren das Stipendienprogramm Museumskuratoren für Fotografie der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung absolviert. Davor war sie Teilnehmerin der Bildredaktionsjahrgangs an der Ostkreuzschule für Fotografie. Wir sprachen mit ihr über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Aufgaben von Bildredakteur/-innen und Kuratoren/-innen, innovative Ausstellungskonzepte und die Zukunft der Fotografie.

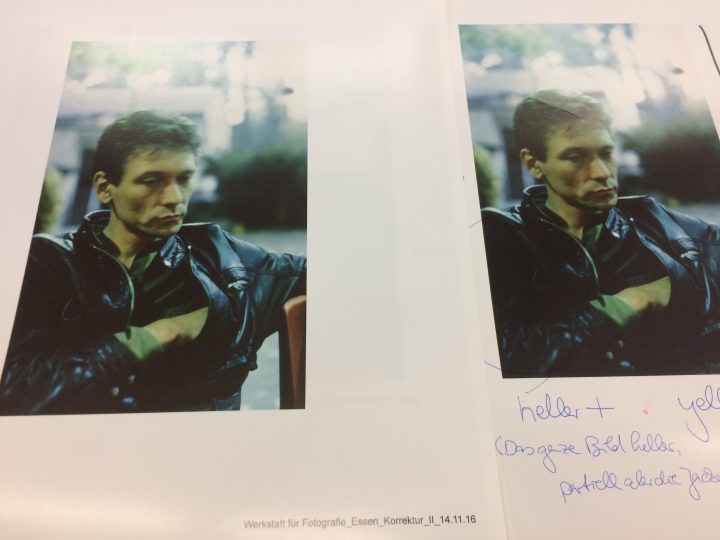

OKS-lab: Seit deinem Studium und deiner Weiterbildung als Bildredakteurin arbeitest du mittlerweile hauptsächlich als Kuratorin. Was unterscheidet den Beruf der Bildredakteurin von dem der Kuratorin und was haben sie gemeinsam? Svenja Paulsen: Mir hat das Bildredaktionsstudium sehr gut gefallen und ich habe danach auch eine zeitlang als Bildredakteurin gearbeitet. Ich fand dann aber, und das ist häufig ein Problem in Bildredaktionen, dass man schnell zum Bildbeschaffer wird. Deswegen habe ich das nicht intensiv weiterverfolgt. Obwohl ich den redaktionellen Anteil, also den Prozess der Bildauswahl und des Editierens, super fand. Es gibt natürlich Bildredakteure, die nur das machen, aber ich glaube, dass die Bildredaktion keinen so hohen Stellenwert hat, wie sie es vielleicht haben sollte. Das war für mich der Grund, warum ich wieder etwas von dem Beruf weg bin. Dann bin ich auf das Stipendium Museumskuratoren für Fotografie gestoßen. Es dauert zwei Jahre und man ist an vier unterschiedlichen Stationen immer für sechs Monate. Obwohl ich bis dahin noch keine Museumserfahrung hatte, fand ich das Stipendium eine gute Möglichkeiten alle meine Erfahrungen zusammen zu bringen. Bei dem Stipendium war sowohl die theoretische Auseinandersetzung mit Fotografie gefordert, als auch die praktische. Die theoretische Seite umfasst vor allem das Schreiben von Texten, zum Beispiel Proposals, wo man neue Ausstellungskonzepte überlegt, aber auch Katalog- und Ausstellungstexte. Der praktische Teil besteht dann aus der Auswahl und Zusammenstellung von Bildern und ist dem Beruf des Bildredakteurs ziemlich ähnlich. Bei der praktischen Arbeit geht es um Fragen wie: was ist ein gutes erstes Bild; welche Fotografien bezieht man aufeinander, wenn man eine Serie zeigt; auf welches Bild kann man verzichten und welches Bild ist ganz zentral? Um welches Bild herum kann man eine Geschichte gruppieren? Der Unterschied zur Bildredaktion ist, dass das ganze im Raum passiert und man mit den Originalen arbeitet.  Farbauswahl für eine Stellwand in der Ausstellung Timm Rautert. Bildanalytische Photographie 1968–1974 im Kupferstich-Kabinett Dresden, 2016. Kuratiert von Stephanie Buck, Linda Conze, Rebecca Wilton, kuratorische Assistenz: Svenja Paulsen. Foto: Linda Conze Welche Aufgaben umfasst die Arbeit eines Kurators? Es gibt zwei Aspekte, einmal das Arbeiten mit der Sammlung, das ist das klassische Kuratieren. Sprich eine Sammlung aufzubauen, das ist natürlich eine Geldfrage und die meisten Museen können nicht so viel Neues akquirieren. Aber Sammlungspflege bedeutet auch eine Sammlung zu erschließen und zu ihr zu forschen, um mehr über die Bilder heraus zu finden. Außerdem gibt es oft Sonderausstellungen, wo man extrem viele Leihgaben dazu holt und recherchiert, wo sind die Fotografien, die man ausstellen will. Diese Arbeit ist der Bildredaktion durchaus ähnlich. Was noch dazu kommt, ist der Transport, weil man die Bilder im Original braucht, deswegen ist alles langwieriger und kostenintensiver als in der Bildredaktion. Aber ich finde, dass sich die beiden Berufe immer wieder begegnen. Diese Aufgaben habe ich alle während des Stipendiums auch gemacht.  Arbeit am Ausstellungskatalog Werkstatt für Photographie am Museum Folkwang, Essen, 2016, Korrekturvermerke auf den Proofbögen. Foto: Svenja Paulsen Wo findest du neue spannende fotografische Positionen? Das ist eigentlich wieder ziemlich ähnlich, wie das auch Bildredakteure machen. Erstens haben ganz viele Museen Plattformen oder Foren für junge Künstler. Es gibt außerdem wahnsinnig viele Förderpreise. Ganz viel läuft auch über die Hochschulen, also das man dorthin Kontakte pflegt, aber auch Veranstaltungen schafft, wo junge Leute hinkommen. Ansonsten mache ich das so wie Bildredakteure das auch machen: Die Augen offen halten bei Messen, Magazinen und Instagram. Bei Instagram sieht man wahnsinnig viel und ich habe dort schon öfter Fotografinnen und Fotografen entdeckt, bevor ich ihre Bilder irgendwo anders gesehen habe. Aber fast immer ist es so, wenn ich jemanden auf Instagram gesehen habe, waren die nicht mehr ganz unbekannt und auch meistens schon von einer Galerie vertreten. Wie können Fotografie-Ausstellungen erfolgreich und interessant gestaltet werden? Fotografie-Ausstellungen erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie werden häufig im Vergleich mit Malerei-Ausstellungen als weniger wertvoll angesehen. Aber es gibt ein großes Publikum für Fotografie, weil es ein Medium ist, zu dem viele Menschen einen Zugang finden. Es spielt sich nicht in den intellektuellen Höhen der Kunstgeschichte ab, sondern es ist ein Medium, das den Leuten nah ist, weil sie eben auch fotografieren. Und Darstellungsformen wie ‚Selfies‘ werden heutzutage auch museal – es gab ja mittlerweile Ausstellungen über Selfies und Selbstdarstellung. Ausstellungen reagieren also auf Themen aus der populären Kultur. Das ist ein wichtiger Punkt, dass es keine krasse Trennung gibt zwischen ‚high and low culture‘, sondern dass sie sich einander annähern und gegenseitig den Wert anerkennen. Der Zugang und das Interesse ist, glaube ich, nicht so ein Problem. Es versuchen aktuell ganz viele Museen über die Medien, die einem vertraut sind, zu locken. Zum Beispiel der Museum-Selfie-Day und Einladungen, um im Museum selber Bilder zu produzieren. Was mir dabei auffällt ist, dass die Leute dann herumlaufen und durch ihr Handy schauen und eigentlich nicht mehr die Gegenstände betrachten. Da frage ich mich dann schon, was ist der Wert des Originals und erkennt man noch den Unterschied. Wenn du bei der Planung von Ausstellungen eingebunden warst, wurde da viel über die Präsentationsweise nachgedacht? Das ist von Kurator zu Kurator total unterschiedlich. Manche sind bei der Präsentationsform ziemlich konservativ, da sie denken, dass die Schönheit und Bedeutung der Werke für sich spricht. Dann gibt es dafür eine Standardausstattung im Rahmenlager. Und die Hängung wird dann ebenfalls relativ konservativ gestaltet. Das ist manchmal ein Vorwurf an Fotografie-Ausstellungen, dass es einfach nur Bilder an der Wand sind und dass die Präsentationsformen teilweise zu uninspiriert sind, da es nicht zeitgemäß ist nicht über die Räume nachzudenken. Und dann gibt es andere Kuratoren, die sehr viel über die Räume nachdenken, die mit Tapeten arbeiten und mit den Größenverhältnissen spielen. Es wird versucht, Fotografien, die ja eigentlich flächig sind, als Objekte deutlich zu machen und zu zeigen, dass es nicht eine Fläche ist, sondern ein Objekt. Es ist super spannend den Raum mitzudenken, aber in der Umsetzung manchmal schwierig, weil man in einer Institution ist, die eine lange Geschichte hat, Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu zeigen. Und es ändert sich jetzt langsam, dass man für jede Ausstellung darüber nachdenkt und experimentell auf Inhalte reagiert. Ich glaube schon, dass man über die Präsentationsformen viele Möglichkeiten hat.  Kabinettausstellung Die Fotografie und die Dinge, in der Reihe Weltsichten auf Papier des Kupferstich-Kabinetts in der Dauerausstellung „Weltsicht und Wissen“ im Dresdner Residenzschloss. Kuratiert von Svenja Paulsen. Foto: Andreas Diesend Kannst du dich an eine Ausstellung erinnern, die einen solchen innovativen Ansatz bei der Präsentationsform verwendet hat? Zum Beispiel bei Wolfgang Tillmans. Da war dieses Jahr eine große Ausstellung in der Tate Modern und Tillmans hat dafür seine Prints nicht gerahmt. So begegnet man Fotografie im Museum normalerweise nicht. Die Prints waren so, wie sie aus der Druckmaschine kamen und wurden dann an die Wand gepinnt oder mit Tape geklebt. Aber das ist eben auch ein Nachdenken über das Material selbst. Das finde ich einen wichtigen Unterschied. Man sieht mittlerweile öfters, dass Kunstwerke ohne Rahmen präsentiert werden. Da hat jemand den Weg vorgegeben und das war erst einmal ein Affront, weil es die Ausstellungsobjekte scheinbar entwertet, sie nicht mehr die geschützten Objekte in dem musealen Rahmen sind. Ich denke, man merkt, wenn die Form und der Inhalt super zusammenpassen. Innovative Präsentationsformen nützen nichts, wenn die Form nicht zum Inhalt passt. Bei Tillmans fand ich, dass es eine sehr schlaue Art ist, die sich auch in dem ganzen Werk spiegelt, über die Fotografie und das fotografische Material nachzudenken. Das man auch wirklich auf die Räume reagiert und nicht die gleiche Arbeit an einem anderen Ort nochmal genauso zeigt.  Aufbau der Ausstellung Das rebellische Bild am Museum Folkwang als Teil der Ausstellungskooperation Werkstatt für Photographie mit C/O Berlin und dem Sprengel Museum Hannover. Kuratiert von Florian Ebner, kuratorische Assistenz: Svenja Paulsen. Foto: Svenja Paulsen Was für eine Bedeutung hat Fotografie für die Öffentlichkeit? Was auf jeden Fall eine große Rolle spielt, sowohl für den Fotojournalismus, als auch für die Arbeit mit Ausstellungen, ist der citizen journalism. Die schnellsten Bilder kommen oftmals nicht mehr von professionellen Fotografen. Die schnellste Verbreitung von Fotografie kommt tatsächlich über die Handys von denjenigen, die gerade vor Ort sind. Da entstehen mittlerweile immer wieder ikonische Bilder, die viel unmittelbarer sind. Ich glaube, das wird sich immer weiter fortsetzen. Ich denke auch, dass es wichtig ist, dass man über Fotografie nachdenkt, über das, was sie von der Welt zeigt und darüber hinaus, dass man sie nicht mehr als etwas versteht, wo man sich die Bilder anschaut und anschließend darüber spricht, was man sieht. Im Fotojournalismus geht es oft darum, dass wir auf eine bestimmte Situation oder einen bestimmten Ort aufmerksam werden. Dass wir verstehen, dass wir ein Bild von etwas sehen und nicht die Sache selbst. Und darüber wird gerade in der künstlerischen Fotografie nachgedacht, also dass Fotografinnen und Fotografen genau darauf reagieren – mit ihren Bildern, ihrer Bildpraxis und ihrer Bildergeschichte. Wagen wir zum Abschluss einen Blick in die Zukunft: das Jahr 2050. Wo siehst du dich selbst? Und die Fotografie? Mich selbst – in meinem Ohrensessel. (lacht) Ich glaube, dass es sehr viel digitaler werden wird. Dass es auch sehr viel selbstverständlicher sein wird, eine Datei als Werk anzuerkennen und dass es auch Wege geben wird darüber nachzudenken, wie man das erhält und zugänglich macht. In historischen Ausstellungen wird heutzutage sehr häufig das Material thematisiert und erklärt, wie das war mit einer Plattenkamera auf dem Berg zu stehen und danach in der Dunkelkammer zu arbeiten. Und genauso wird man irgendwann erklären, was es für eine große Innovation war, als es das erste iPhone gab und man sein Foto einfach so verschicken konnte. Das ist mittlerweile schon so eine Selbstverständlichkeit, dass wir irgendwann irgendwelche pixeligen iPhone-Bilder historisch erklären müssen. Aber was dann das Normale sein wird, keine Ahnung. Ich finde es eher spannend sich zu überlegen, wie das, was wir jetzt tun, sich irgendwann historisch einflechtet. Svenja Paulsen, Jahrgang 1988, studierte Sozialwissenschaften und Medienkulturanalyse. Sie ist Absolventin der Bildredaktionsklasse 2012/2013 und war Stipendiatin des Programms Museumkuratoren für Fotografie der Alfried Krupp von Bohlen and Halbach Stiftung. Sie lebt und arbeitet als freie Kuratorin in Berlin. Beitragsbild Andreas Diesend. Ein Beitrag von Anna Merten und Magnus Pölcher. |